Der Wels gilt als einer DER mystischsten Raubfische Europas. Groß, gefährlich, gefräßig – so wird er gern beschrieben. Seit seinem verstärkten Auftreten bei uns in Italien hat er meine Neugier geweckt. Zuerst fingen nur Angler, die mit Naturködern fischten, später dann aber auch vermehrt die Spinnfischer. Ich als Fliegenfischer stand staunend daneben. Für das Fliegenfischen auf Wels gab es leider kaum Informationen und wenn, dann waren diese nicht immer glaubwürdig. Deshalb probierte ich mein Glück ganz allein, versuchte, Pionierarbeit zu leisten. Und das ist mir nach vielen Misserfolgen schlussendlich auch gelungen.

Achten Sie beim Fliegenfischen auf Wels auf den Wasserstand

Die ersten Welse fing ich während eines Hochwassers in einem Nebenfluss des Po. Seit einigen Jahren widme ich mich nun dem gezielten Fliegenfischen auf Wels bei Hochwasser, denn dann sind die Räuber aktiver und deswegen auch einfacher zu fangen. Oft sieht man die Welse knapp unter der Oberfläche. Gerade dann, wenn man die Fische sehen kann, ist der Fang gar nicht so schwer. Man muss einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.

![Hochwasser ist am zuverlässigsten. Der Futterfisch drückt sich ans Ufer, um dem Strom zu entgehen, und ist in geballter Form ein leichtes Ziel für raubende Welse. Richtig, Mehrzahl, denn sie jagen selten allein. Foto: Paolo Pacchiarini]()

Bild: Paolo Pacchiarini

Hochwasser ist am zuverlässigsten. Der Futterfisch drückt sich ans Ufer, um dem Strom zu entgehen, und ist in geballter Form ein leichtes Ziel für raubende Welse. Richtig, Mehrzahl, denn sie jagen selten allein.

Bei Hochwasser sind die Welse aktiver

Werden wir konkret: Was bedeutet denn „zur richtigen Zeit am richtigen Ort“? Gute Chancen, einen Wels zu fangen, hat man in dem Moment, wenn das Wasser zu steigen beginnt, bis die Flut ihren Höhepunkt erreicht. Solange der Pegel im Fluss konstant hoch ist, sollten Sie es versuchen. Fließt das Wasser wieder ab, schalten die nun gesättigten Welse in einen passiven Modus und lassen sich nicht mehr fangen. Solange der Fluss hoch und das Wasser extrem trübe ist, ziehen die Welse auf der Suche nach Futterfischen direkt unter dem Ufer vorbei, wo ihre Beute hinter Steinen und ins Wasser gefallenen Bäumen Schutz vor der Strömung sucht.

![Niedrigwasser im Sommer verlagern die beste Welsangelei vom Tag in die Dämmerungs- und Nachtstunden. Tagsüber kann man baden, oder Werfen üben, sofern man noch nicht so sicher ist. Foto: Paolo Pacchiarini]()

Bild: Paolo Pacchiarini

Niedrigwasser im Sommer verlagern die beste Welsangelei vom Tag in die Dämmerungs- und Nachtstunden. Tagsüber kann man baden, oder Werfen üben, sofern man noch nicht so sicher ist.

Für den Wels ist Hochwasser die Zeit einer einfachen Beute, denn die kleinen Fische haben gegen die Strömung im Fluss keine Chance und sind gezwungen, direkt in Ufernähe im ruhigeren Wasser zu verweilen. Man mag denken, dass raubende Welse vor Gier schäumen und alles attackieren, was sich bewegt. Doch dem ist keinesfalls so! Sie nehmen selektiv Nahrung zu sich. Weicht unser Muster zu stark von der Beute ab, wird es einfach ignoriert. Von wegen „kopfloser Allesfresser“. Dass Waller durchaus Sensibelchen sein können, zeigt sich nochmal anhand ihrer Geräuschempfindlichkeit. Vergessen Sie bitte nie, dass der Wels aufgrund seiner vielen Barteln Vibrationen schon auf große Entfernung wahrnimmt. Entsprechend vorsichtig muss man sich dem Fisch nähern, um ihn nicht zu verscheuchen.

Welche Rolle spielt der Mond beim Fliegenfischen auf Wels?

Da es in Italien im Sommer auch häufig Niedrigwasser gibt – aktuell ist der Po ja sehr davon betroffen – habe ich auch schon mehrfach versucht, einen Wels unter diesen Bedingungen zu fangen. Das klappt auch – aber nicht tagsüber, denn wenn die Sonne am Tag brennt, sind die Fangchancen extrem gering. Wer unter solchen Bedingungen ins Fliegenfischen auf Wels startet, der wird sich schnell eine sprichwörtliche blutige Nase holen. Baden Sie tagsüber lieber im Fluss und in der Sonne. Warten Sie auf die Nacht!

![Der Wels ist ein dämmerungs- und nachtaktiver Fisch. Mit Einbruch der Dunkelheit schwimmt er an die flachen Stellen, um auf Beutezug zu gehen. Foto: Paolo Pacchiarini]()

Bild: Paolo Pacchiarini

Der Wels ist ein dämmerungs- und nachtaktiver Fisch. Mit Einbruch der Dunkelheit schwimmt er an die flachen Stellen, um auf Beutezug zu gehen.

Nachts kann sich alles ändern, denn dann werden die Welse aktiv. Ich habe herausgefunden, dass der Mond beim Nachtangeln eine wichtige Rolle spielt. Als Faustregel gilt, dass an Abenden mit Vollmond, selbst wenn der Himmel bewölkt ist, kaum ein Wels beißt. Ab dem letzten Viertel des abnehmenden Mondes bestehen aber gute Chancen auf einen dicken Wels. Während der anderen Mondphasen kann man leider nicht konstant mit Bissen rechnen.

Nachts ändert sich das Verhalten der Raubfische

Nachts entwickelt sich der Wels vom Sensibelchen zu dem Raubtier, als das er besonders von Nichtanglern angesehen wird: Er raubt laut hörbar an der Wasseroberfläche und startet brutale Attacken. Höre ich diese Raubszenarien, dann kommen große Popper (-Fliegen natürlich) an Schwimmschnüren zum Einsatz.

Ich sehe die Bugwelle des Wallers vor mir vorbeiziehen, dann werfe ich den Popper einige Meter vor den Fisch, genau in seine Schwimmbahn. Der Wurf darf nicht zu kurz kommen, den Fisch also nicht treffen – sonst flüchtet er. Ich strippe die Fliege nur langsam ein. Zwischen den einzelnen Zügen pausiere ich auch gerne mal, damit der Fisch die Fliege nicht nur wahrnehmen, sondern auch genau orten kann.

![Das Welsangeln am Po und seinen Nebenflüssen begeistert viele Angler und auch Fliegenfischer wie Paolo, denn der Fluss in Italien sorgt mit seinem regelmäßig eingetrübten, aufgewühlten Wasser und dem guten Weißfischbestand für beste Jagdbedingungen der Räuber. Foto: Paolo Pacchiarini]()

Bild: Paolo Pacchiarini

Das Welsangeln am Po und seinen Nebenflüssen begeistert viele Angler und auch Fliegenfischer wie Paolo, denn der Fluss in Italien sorgt mit seinem regelmäßig eingetrübten, aufgewühlten Wasser und dem guten Weißfischbestand für beste Jagdbedingungen der Räuber.

Die besten Monate zum Fliegenfischen auf Wels

Möglicherweise konnte ich Sie zum Nachmachen inspirieren. An dieser Stelle will ich nochmals motivieren, unbedingt mit der Fliege auf Wels zu angeln! Es ist bei Weitem nicht so kompliziert, wie man es vielleicht denkt, wenn man es noch nie getan hat. Falls Sie bald starten wollen, dann sollten Sie in einem kleineren Fluss mit gutem Wallerbestand beginnen. Ich rate vom Stillwasser ab, hier sind die Chancen eher gering.

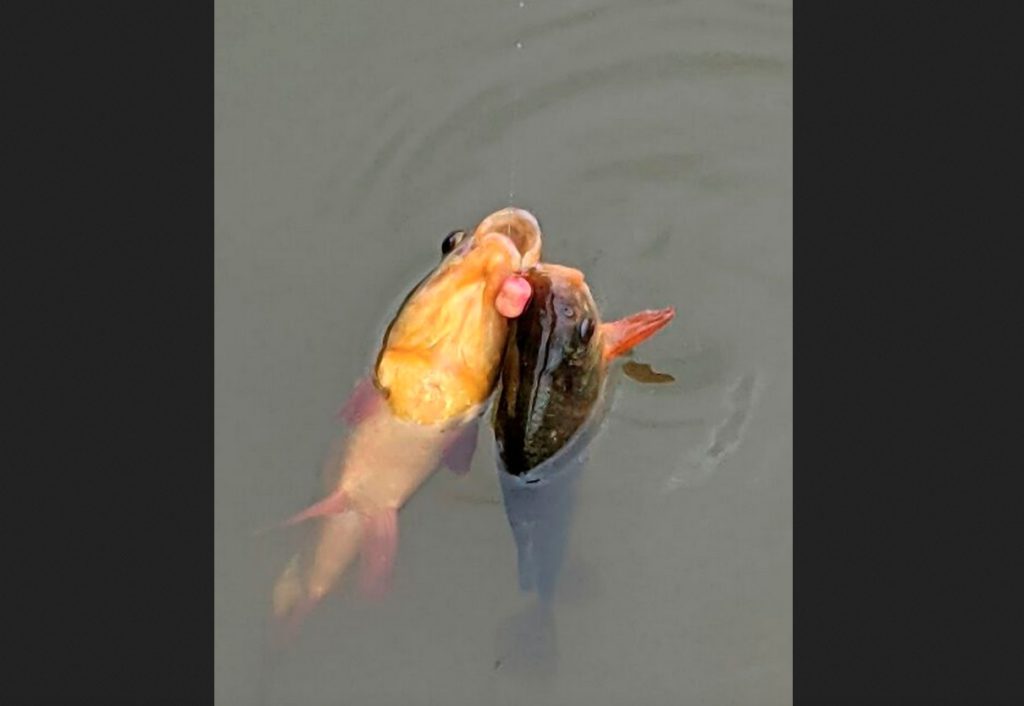

Momentan, im September und Oktober, ist eine recht gute Zeit zum Welsangeln. Aber nicht die allerbeste, denn die ist ganz klar im Frühjahr, wenn Scharen von Weißfischen wie Rotaugen, Brassen und Karpfen sich vor den flachen Schilfzonen und in strömungsberuhigten Bereichen (Altarme, Becken, Staustufen) versammeln, um abzulaichen. In solchen Fällen stehen die Welse zwischen den Weißfischen. Gelegentlich kann man sie dann direkt anfischen und einen Köder nur 10 Zentimeter vor ihrem Maul platzieren. Oft hatte ich damit Erfolg.

![Was für ein riesiger Fisch! Welse von dieser Größe gibt es nicht nur in Italien, sondern auch bei uns. Foto: Paolo Pacchiarini]()

Bild: Paolo Pacchiarini

Was für ein riesiger Fisch! Welse von dieser Größe gibt es nicht nur in Italien, sondern auch bei uns.

Die richtige Ausrüstung zum Fliegenfischen auf Wels

Wenn ich auf Wels fische, nehme ich in der Regel mehrere Fliegenruten mit, an der bereits unterschiedlich schnell sinkende Schnüre montiert sind. Im Fluss selbst verwende ich bei hohem Wasserstand eine schnell sinkende Schnur (Sink 5 bis Sink 7), um der Strömung zu trotzen. Manchmal aber finde ich Welse auch in kleineren Nebenflüssen, in denen die Strömung nicht so stark ist. Dann nutze ich zwar auch eine Sinkschnur, aber eine, die weniger schwer ist (Sink 3 bis Intermediate).

Würde ich in diesem Fall eine zu stark sinkende Leine benutzen, dann muss ich sehr schnell einholen, was dem Wels aber nicht unbedingt gefällt. In Nebenflüssen mit wenig Strom nutze ich am liebsten einen Streamer, den ich langsam mit gelegentlichem Zupfen führe. In starker Strömung aber braucht die Fliege etwas mehr Gewicht. Und so beschwere ich den Streamer mit einem Jigkopf, sodass die Fliege zu Grund taumelt und immer wieder von mir hochgerissen wird.

Schweres Gerät für schwere Fische

Was Sie an Gerät brauchen? Sie können es sich denken: Es muss schwer sein. Im Fliegenfischen spricht man von Rutenklassen 10 bis 12. Dazu eine starke Rolle mit guter Bremse. Auch im Fliegenfischen-Sektor gibt es Rollen mit Wechselspule. Vielleicht besorgen Sie sich eine solche, dann können Sie drei Spulen für drei unterschiedlich schnell sinkende Schnüren kaufen, und müssen sich nicht drei Rollen zulegen. Für den Anfang, und einen nicht so stark strömenden Fluss, benötigen Sie eine WF10 bis WF12-Schnur (je nach Rutenklasse) in den Sinkraten „Sink 3“ und „Intermediate“; außerdem ist fürs Nachtangeln eine Schwimmschnur unerlässlich. Ans Ende der Fliegenschnur knoten Sie ein Stück Schlagschnur, es muss nicht ewig lang sein, 1 Meter reicht, mit einem Durchmesser von 0,70 bis 0,80 Millimeter.

![„Wiggle Tail“ heißt der kleine schwarze Twisterschwanz, Hauptbestandteil von Paolos schwarzem Lieblingsstreamer fürs Fliegenfischen auf Wels. Foto: Paolo Pacchiarini]()

Bild: Paolo Pacchiarini

„Wiggle Tail“ heißt der kleine schwarze Twisterschwanz, Hauptbestandteil von Paolos schwarzem Lieblingsstreamer fürs Fliegenfischen auf Wels.

Verwenden Sie Streamer in diesen Farben

Und an dieses Stück monofile Schlagschnur kommt unser Köder, zum Beispiel mit einer Rapala-Schlaufe. Ich nutze immer Streamer zwischen 13 und 17 Zentimeter, meist in schwarz. Chartreuse, weiß und pink fangen auch gut. Viel Spaß beim Ausprobieren! Und vergessen Sie nicht: Nach dem Biss anschlagen und festhalten …

Dieser Artikel wurde zuerst in FliegenFischen 05/2022 veröffentlicht – hier geht es direkt zur Ausgabe!

The post Fliegenfischen auf Wels: Auf Biegen und Brechen! appeared first on BLINKER.