Der große Vorteil beim Spoon Angeln mit den kleinen Löffelblinkern (engl. Spoons) liegt darin, dass man nur ganz wenig Gerät braucht, aber dank einer schier unendlichen Ködervielfalt sehr flexibel und darüber hinaus extrem mobil ist. Ein weiteres Plus: Selbst die größten Fische in kommerziellen Forellenteichen, die jeden Köder schon zigmal gesehen haben und sich hauptsächlich von Kleinfischen ernähren, fallen auf einen verführerisch angebotenen Blechköder noch herein, der den Lauf eines Beutefisches perfekt imitiert.

Spoon Formen-Lehre

Unter den Löffelblinkern gibt es viele unterschiedliche Formen, damit jeder Situation am Wasser gewachsen ist.

-

Spoons mit länglicher, asymmetrischer oder ovaler Form

Solche Blinker eignen sich hervorragend für stehende oder langsam fließende Gewässer, wie Forellenteiche, Kanäle, Bäche, kleine Flüsse oder große Seen, wo es auf hohe Wurfweiten ankommt. Sie sind ein klassischer Ködertyp für das Oberflächen- bis Mittelwasserangeln.

Ich setze solche Blinker gern ein, wenn sich die Fische in den wärmeren Monaten oberflächennah aufhalten. Bei der Köderführung zeigt die Rutenspitze immer zum Wasser. Dieser Spoon wird konventionell langsam eingekurbelt, unterbrochen durch kurze Spinnstops, um ihn häufiger flatternd absinken zu lassen. Oft kommen in der Absinkphase die Bisse. Deshalb muss immer eine direkter Kontakt zum Köder gewährleistet sein.

![Löffelblinker mit länglicher, asymmetrischer oder ovaler Form Solche Blinker eignen sich hervorragend für stehende oder langsam fließende Gewässer, wie Forellenteiche, Kanäle, Bäche, kleine Flüsse oder große Seen, wo es auf hohe Wurfweiten ankommt. Foto: BLINKER/F. Pippardt]()

Foto: BLINKER/F. Pippardt

-

Kleine, eiförmige Spoons

Kleine, eiförmige Löffelblinker sind echte Fisch-Finder. Mit ihrem im Vergleich zur Größe recht hohen Eigengewicht sinken sie schnell ab, besitzen aber trotzdem hervorragende Laufeigenschaften. Idealerweise fische ich diesen Ködertyp, wenn ich an ein für mich unbekanntes Gewässer trete und mich zunächst über die fängigsten Bereiche und Tiefen schlaumachen muss. Dieser Ködertyp arbeitet auch in langsamer und mittlerer Einholgeschwindigkeit mit intensiven, seitlichen Ausbruchbewegungen und starken Druckwellen. Erfolgversprechend ist es auch, diesen Ködertyp auf den Grund absinken zu lassen und ihn dann jiggend einzuholen. So erfährt man auch sehr schnell, wie tief ein Gewässer ist.

![Kleine, eiförmige Löffelblinker sind echte Fisch-Finder. Mit ihrem im Vergleich zur Größe recht hohen Eigengewicht sinken sie schnell ab, besitzen aber trotzdem hervorragende Laufeigenschaften. Foto: BLINKER/F. Pippardt]()

Foto: BLINKER/F. Pippardt

-

Schlanker ovaler Spoon mit hohem Eigengewicht

Diese Köder wiegen um die 5 Gramm und sind recht groß. Sie verursachen eine starke Druckwelle, ohne in den hektischen, kurzen Bewegungs-Rhythmus ihrer kleineren Brüder zu verfallen. Ich fische diesen Spoon bei mittlerer bis hoher Einholgeschwindigkeit im Stillwasser und in leichter Strömung, indem ich ihn ohne zitternde oder ruckende Rutenbewegungen, ganz gewöhnlich einholen. Insbesondere große Lachsforellen lieben diesen Ködertyp beim Spoon Angeln, den wir, dank seines höheren Gewichtes, auch grundnah führen und so gezielt auf Saiblingsjagd gehen können. In fließenden Gewässern wird dieser Köder langsam gegen die Strömung eingeholt. Als Beifang ist mit dicken Barschen, Hechten und sogar Wallern zu rechnen.

![Schlanker ovaler Spoon mit hohem Eigengewicht Diese Köder wiegen um die 5 Gramm und sind recht groß. Sie verursachen eine starke Druckwelle, ohne in den hektischen, kurzen Bewegungs-Rhythmus ihrer kleineren Brüder zu verfallen. Foto: BLINKER/F. Pippardt]()

Foto: BLINKER/F. Pippardt

-

Leichte Forellenblinker in Form einer Raute

Diese kleinen und leichten Spoons sind der klassische Oberflächenköder für Forellen die, besonders im Sommer, träge an der Oberfläche stehen und auf wirklich gar nichts reagieren. Der Fischschwarm wird überworfen und wir führen dann diesen Spoon genau hindurch. Durch sein extrem geringes Eigengewicht sind wir in der Lage, diesen kleinen Verführer auch bei sehr langsamer Einholgeschwindigkeit oberflächennah zu führen. Als erfolgversprechend hat sich auch herausgestellt, kurze Spinnstops im Schwarm einzulegen. Oft ist es notwendig einen, ansonsten unüblichen Anhieb zu setzen. Deswegen bietet sich bei diesem Blinker die Verwendung einer geflochtenen Schnur an.

![Leichte Forellenblinker in Form einer Raute Diese kleinen und leichten Spoons sind der klassische Oberflächenköder für Forellen die, besonders im Sommer, träge an der Oberfläche stehen und auf wirklich gar nichts reagieren. Foto: BLINKER/F. Pippardt]()

Foto: BLINKER/F. Pippardt

-

Spoons mit schwerem Blatt in schlanker Form, leicht S-förmiges Profil

Ein hervorragender Köder, wenn die Fische nicht an der Oberfläche zu sehen sind und daher eine Etage tiefer gesucht werden müssen oder auch, wenn wir an einem unbekannten See größere Wurfweiten erforderlich sind. Bei mittlerer Einholgeschwindigkeit können wir bequem die Wassersäulen beangeln und aktiv die Fische suchen. Wenn die Fische auf Jagd sind, können wir diesen Ködertypen mit der Rute leicht nach oben gehalten sehr schnell durchs Wasser führen. Krachende Einsteiger sind die Folge. Dieser Blinker ist aufgrund seiner außergewöhnlichen Wurf- und Laufeigenschaften auch bestens geeignet, gezielt im Mai an der Ostsee auf Hornhecht zu fischen.

![Spoons mit schwerem Blatt in schlanker Form, leicht S-förmiges Profil Ein hervorragender Köder, wenn die Fische nicht an der Oberfläche zu sehen sind und daher eine Etage tiefer gesucht werden müssen oder auch, wenn wir an einem unbekannten See größere Wurfweiten erforderlich sind. Foto: BLINKER/F. Pippardt]()

Foto: BLINKER/F. Pippardt

-

Spoons in Form eines Fingernagels

Die klassischste aller Köderformen und bei jedem Anbieter erhältlich. Mit keinem anderen Spoon lassen sich so viele unterschiedliche Führungsstile anwenden. Er ist der ultimative Forellen-Köder und darf in keiner Köderbox fehlen. Ich verwende diesen Blinker, wenn es nicht auf die ganz großen Wurfweiten ankommt, sondern ich bei der Köderpräsentation experimentieren will. Kein anderer Blinker ist dermaßen auf das Salmoniden-Angeln abgestimmt. Egal, ob wir den Spoon gleichmäßig einholen, mit kurzen Spinnstops arbeiten, ihn abtaumeln lassen und dann anjiggen – bei allen diesen Stilen habe ich schon tolle Fische fangen können. Auch beim Eisangeln läuft der Köder in Nagel-Form.

![Spoons in Form eines Fingernagels Die klassischste aller Köderformen und bei jedem Anbieter erhältlich. Mit keinem anderen Spoon lassen sich so viele unterschiedliche Führungsstile anwenden. Er ist der ultimative Forellen-Köder und darf in keiner Köderbox fehlen. Foto: BLINKER/F. Pippardt]()

Foto: BLINKER/F. Pippardt

Spoon Angeln: Wer hat´s erfunden?

Das ultraleichte Angeln (auch UL-Angeln) auf Forellen hat seinen Ursprung in Japan. Dort finden seit vielen Jahren Wettkämpfe mit extrem leichten Blinkern zwischen 1 und 5 Gramm statt und diese Art des Angelns besitzt dort den Charakter eines Volkssports. Auch unsere Nachbarn aus den ehemaligen US-Staaten haben das ultraleichte Angeln perfektioniert. So ist es kaum verwunderlich, dass auch aus diesen Ländern die Mehrzahl der Löffelblinker, englisch Spoons, stammt. Hierbei handelt es sich teilweise um wahre Kunstwerke, die unter Anglern eine echte Sammler-Leidenschaft ausgelöst haben.

![Löffelblinker sind klein, unscheinbar und verdammt fängig. Autor Klaus Illmer setzt je nach Bedingungen unterschiedliche Modelle mit Erfolg ein. Foto: K. Illmer]()

Löffelblinker sind klein, unscheinbar und verdammt fängig. Autor Klaus Illmer setzt je nach Bedingungen unterschiedliche Modelle mit Erfolg ein. Foto: K. Illmer

Das richtige Gerät zum Angeln mit Spoons

- Ultraleichte Spinnrute mit einem Wurfgewicht bis maximal 8 Gramm. und einer Länge zwischen 1,80m und 2,20 Meter.

- Leichte Rolle mit sauberer Schnurwicklung und feiner Frontbremse (um die 200 Gramm sind ideal). Geeignet sind Modelle der Größe 1500 bis 2000.

- Gute Monofile mit Durchmessern von 0,14 bis 0,16 Millimeter. Für hohe Wurfweiten: rundgeflochtene Schnur mit einem Durchmesser von 0,4 bis 0,8 Millimeter mit vorgeschaltetem 0,15er Fluorocarbon.

- Snap, kleiner Kescher

Ein Löffelchen für Papa …

Ein neuer Trend bestimmt das Angeln am Forellensee. Die Rede ist vom Spinnfischen mit kleinen Löffelblinkern, neudeutsch „Spoonen“ genannt. Carsten Neumann hat das „Löffeln“ ausprobiert und ist begeistert.

Vor einiger Zeit konnte man immer häufiger Angler mit langen (Teleskop-)Ruten am Forellensee beobachten. Tremarella-Technik und das Angeln mit Sbirolinos waren angesagt – und sind es auch heute noch. Aber mittlerweile sieht man immer häufiger Angler, die mit kurzen und weichen Ruten aktiv den Forellen nachstellen. Als Köder kommen nicht etwa Bienenmaden oder Teig zum Einsatz, sondern kleine Blinker, die Spoons genannt werden. Die passende Angelmethode wird entsprechend nicht etwa als Spinnfischen oder Blinkern, sondern in bestem „Anglisch“ als Spoonen bezeichnet. Es gibt sogar schon Events am Forellensee, bei denen nur mit dieser Methode gefischt werden darf. Was macht den Reiz beim Spoon Angeln aus? Ganz einfach, sie macht richtig Laune. Man angelt feinfühlig und hat beim Biss und beim Drill eines Fisches richtig viel Spaß.

![Kleiner Blinker – großer Fisch. Beim Spoon Angeln fängt man häufig kapitale Forellen. Foto: ANGELSEEaktuell/G. Bradler]()

Kleiner Blinker – großer Fisch. Beim Spoon Angeln fängt man häufig kapitale Forellen. Foto: ANGELSEEaktuell/G. Bradler

Leichtgewichte

Kommen wir zunächst einmal zu den eingesetzten Ködern, den bereits erwähnten Spoons. Die Mini-Blinker sind nur wenige Zentimeter lang und bewegen sich in einem Gewichtsspektrum zwischen 1,5 und 4,5 Gramm. Sie sind also deutlich kleiner und leichter als herkömmliche Blinker, die man beispielsweise vom Hechtangeln kennt.

Es gibt mittlerweile eine riesige Vielfalt an Farben, von klassischen Kupfer- oder Silber-Dekors bis hin zu poppigen Designs. Für jeden Geschmack und jede Vorliebe findet man mehrere Modelle. Ein bisschen wird also auch die Sammlerleidenschaft des Anglers angesprochen. Schließlich kann man gar nicht genug unterschiedliche Spoons in seiner Köderbox haben.

![Spoons gibt es mittlerweile in den verschiedensten Farben und Formen. Der Fachhandel bietet eine große Auswahl an fängigen Löffeln an. Verschiedene Formen und Krümmungen sorgen dafür, dass die Modelle ein ganz unterschiedliches Laufverhalten aufweisen. Ein Ködertest im Uferbereich ist deshalb angebracht. Foto: ANGELSEEaktuell]()

Spoons gibt es mittlerweile in den verschiedensten Farben und Formen. Der Fachhandel bietet eine große Auswahl an fängigen Löffeln an.

Verschiedene Formen und Krümmungen sorgen dafür, dass die Modelle ein ganz unterschiedliches Laufverhalten aufweisen. Ein Ködertest im Uferbereich ist deshalb angebracht. Foto: ANGELSEEaktuell/G. Bradler

Hinzu kommt, dass die Modelle sich nicht nur farblich unterscheiden, sondern auch bei Form und Krümmung. Man kann also auch große Unterschiede beim Laufverhalten beobachten. Es gibt Spoons, die beim Einkurbeln seitlich stark ausbrechen, andere Modelle hingegen zickzacken nicht so stark. Auf welches Laufverhalten die Forellen am Angeltag abfahren, muss man ausprobieren. Gleiches gilt natürlich auch für die Köderfarbe.

Dass man einen 2 Gramm schweren Blinker nicht gut an einer Hechtspinnrute einsetzen kann, dürfte jedem Angler klar sein. Deshalb gibt es für Spoon Angeln auch spezielle Ruten. Sie sind zwischen 1,80 Meter und 2,10 Meter kurz und haben je nach Modell Wurfgewichte bis gerade mal 6 Gramm. Es handelt sich also um wirklich weiche Ruten, mit denen man die leichten Köder problemlos auswerfen und führen kann.

Mit oder ohne Dehnung

Wenn sich eine Forelle auf den Köder gestürzt hat, ist die Rute auch ordentlich krumm. Das gilt natürlich besonders für den Drill einer größeren Forelle. Und das kommt ziemlich häufig vor, denn besonders Lachsforellen scheinen eine Vorliebe für die kleinen Blinker zu haben.

Zu den feinen Ruten passt eine Stationärrolle in der Größe 500 bis 1000. Auf die Spule kommt eine 0,16er bis 0,20er Monofilschnur. Man kann auch eine Geflechtschnur (Stärke 0,08 Millimeter) verwenden. Monofilament bietet im Vergleich zur Geflochtenen etwas Dehnung, was dem Angler beim Drill einer spritzigen Forelle häufig zugute kommt. Wer unbedingt mit einer geflochtenen Hauptschnur spoonen möchte, sollte zwischen Hauptschnur und Köder ein Stück Fluorocarbon in der Stärke 0,16 bis 0,20 Millimeter schalten.

Die Frage, wie man einen Spoon führt, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Einige Angler kurbeln den Mini-Blinker nach dem Auswerfen ziemlich monoton ein, andere hingegen schlagen leicht mit der Rute, damit der Blinker seitlich ausbricht. Für welchen Führungsstil man sich entscheidet, ist also abhängig von persönlichen Vorlieben, aber auch vom Köder. Man sollte den Köder erst einmal im Flachwasser vor den Füßen testen. Einen stark „flankenden“ oder ausbrechenden Spoon durch Schläge mit der Rute noch aggressiver zu führen, macht wenig Sinn. Hingegen darf man einem relativ „passiv“ laufenden Löffel mit wohl dosierten Rutenbewegungen schon etwas mehr Aktivität verpassen. Mit der Zeit wird man seinen „Lieblingsstil“ finden und auch lernen, wie man welchen Spoon führen muss, um Bisse zu bekommen.

![Mit Hilfe einer kurzen und sensiblen Rute lassen sich die leichten Blinker gut auswerfen und attraktiv führen. Während des Drills ist die Rute ordentlich krumm. Foto: ANGELSEEaktuell/G.Bradler]()

Mit Hilfe einer kurzen und sensiblen Rute lassen sich die leichten Blinker gut auswerfen und attraktiv führen. Während des Drills ist die Rute ordentlich krumm. Foto: ANGELSEEaktuell/G.Bradler

Mit leichten Ködern und kurzen Ruten kann man natürlich nicht sehr weit auswerfen. Aber gerade an vielen kleineren Forellenseen sind Gewaltwürfe auch gar nicht erforderlich. Denn die fängigen Zonen befinden sich häufig in Ufernähe. Wer an einem großen Gewässer weit hinaus muss, kann den Mini-Blinker auch an einem Sbirolino (mit langem Vorfach) anbieten. Dann muss man allerdings die Rute wechseln: Anstelle einer leichten und sehr weichen Spinnrute benötigt man hier ein kräftigeres Modell mit mehr Rückgrat.

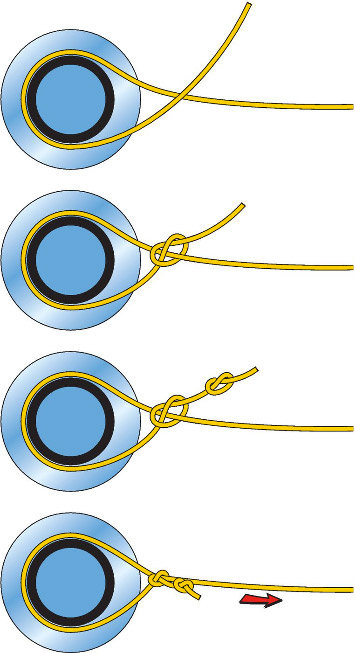

Fehlbisse beim Angeln mit Spoons vermeiden

Die Bisse beim Spoon Angeln sind meist ziemlich spektakulär: Es ruckt so richtig in der leichten Rute. Das ist sicherlich ein weiterer Grund für die Beliebtheit dieser Angeltechnik. Man sollte allerdings nicht den Fehler begehen und beim Biss sofort den Anhieb setzen. Einfach weiterkurbeln, lautet die Devise. Der Fisch hakt sich in den meisten Fällen selbst. Weil Spoons für den Einsatz am Forellensee meist mit Einzelhaken ausgerüstet sind, hat man mit der einen oder anderen Fehlattacke zu kämpfen. Wer beim Biss einen Anhieb setzt, riskiert, den Köder aus dem Blickfeld der Forelle zu ziehen. Dann wird man höchstwahrscheinlich erst einmal keinen weiteren Biss bekommen. Wird hingegen weitergekurbelt, setzt die Forelle nicht selten direkt zur nächsten Attacke an.

![Spoons sind kleine Löffelblinker, die meisten Köder sind zwischen 1,5 und 4,5 Gramm schwer. Für den Einsatz am Forellensee sind sie serienmäßig mit Einzelhaken ausgestattet. Foto: ANGELSEEaktuell]()

Spoons sind kleine Löffelblinker, die meisten Köder sind zwischen 1,5 und 4,5 Gramm schwer. Für den Einsatz am Forellensee sind sie serienmäßig mit Einzelhaken ausgestattet. Foto: ANGELSEEaktuell

Das Schöne am Spinnfischen mit den kleinen Blinkern liegt auch in seiner Unkompliziertheit: Mehr als Rute, Rolle, Köderbox und ein paar Kleinteile sind nicht erforderlich. Man benötigt keine großen Mengen an Ausrüstung, die mühsam ans Wasser und am Ende des Angeltages wieder zum Auto getragen werden müssen. Deshalb ist das Spoon Angeln auch ideal für einen kurzen Trip an den Forellensee oder für ein paar entspannte Stunden am Wasser nach der Arbeit. Spätestens, wenn sich Ihre Rute nach dem Biss bis ins Handteil krümmt, werdet Ihr mit dem Spoon-Virus infiziert sein.

Auf der nächsten Seite erfährst Du, wie Du beim Spoon Angeln im tiefen fischen kannst.

The post Spoon Angeln: Lock die Forellen aus der Reserve appeared first on BLINKER.