Ausschlitzer sind das Horrorszenario für jeden Karpfenangler: Gerade spürte man noch den Widerstand des Fisches in der Rute, dann erfolgt ein ganz leichtes Rucken – und die Schnur erschlafft. Nun ist der Karpfen weg und die Frustration groß. Nachdem man die Montage eingekurbelt hat, beginnt die Fehleranalyse: Ist das Blei zu leicht, das Vorfach zu kurz oder zu lang, oder der Karpfenhaken stumpf? Selbst wenn der Haken scharf ist, macht es Sinn, genauer über den Greifer nachzudenken.

Auch wenn die Schärfe ein wichtiger Aspekt ist, der Greifer hat noch mehr Eigenschaften. Das wird deutlich, wenn man sich einmal das Angebot an Haken fürs Karpfenangeln anschaut. Die Auswahl ist riesig: Es gibt Greifer in unterschiedlichen Größen, mit langem oder kurzem Schenkel, schmalem oder breitem Bogen, geradem oder gebogenem Öhr, beschichtet oder unbeschichtet.

Im Drill wirken große Kräfte auf den Karpfenhaken. Da müssen Material und Modell stimmen. Foto: Gregor Bradler

Viele Angler kaufen einen Karpfenhaken, weil er in ihren Augen gut aussieht oder gerade im Sonderangebot ist. Aber die Hakenwahl nach diesen Kriterien zu treffen, ist sicher nicht optimal. Denn die verschiedenen Hakenmodelle und Hakengrößen haben auch unterschiedliche Eigenschaften bzw. Vor- und Nachteile.

Karpfenhaken binden

Ein Knoten, der keiner ist – so kann man „No-Knot“ übersetzen. Ihn zu binden ist ganz einfach. Und er ist jederzeit wieder zu öffnen! Mit diesem Knoten kannst Du Deinen Karpfenhaken schnell und sicher an Deine Montage knüpfen.

- Das Vorfach wird von hinten durch das Hakenöhr geschoben

- Mit dem längeren Teil des Vorfaches sechs bis acht Windungen um den Hakenschenkel legen, dabei das kurze Ende fest halten

- Das Vorfach erneut von hinten durch das Öhr fädeln und etwas fest ziehen

- Ein Silikonschlauch schützt vor Beschädigungen des Knotens

Trend zu kleinen Karpfenhaken

Kommen wir zunächst zur Hakengröße: Vor einigen Jahren verwendete ich lediglich drei Hakengrößen: 2, 4 und 6. Die Greifer in den Größen 2 und 4 setzte ich bei einem 20 Millimeter-Boilie bzw. einem Schneemann am Haar ein. Einen 6er Haken setzte ich lediglich in den seltenen Fällen ein, wenn ich eine Kugel mit einem Durchmesser von 16 Millimeter anbot.

Mittlerweile hat sich der Angeldruck an vielen Gewässern deutlich verstärkt und die meisten Karpfen haben mit einem 20 Millimeter-Standardboilie schlechte Erfahrungen gemacht. Der Trend geht zu kleineren Ködern mit einem Durchmesser von 16, 14 oder 12 Millimeter.

Manchmal wird sogar eine einzelne Tigernuss angeboten. Da muss ein kleinerer und auffälligerer Haken her. Mein Hakenspektrum hat sich mittlerweile verschoben: Ich verwende nun meistens Greifer in Größe 4 bis 8. In England wird teilweise sogar mit 10er oder 12er Haken auf Karpfen geangelt. Bei diesen kleinen Greifern bin ich allerdings (noch) skeptisch. Ein kleinerer Haken hat zudem noch den Vorteil, dass er deutlich leichter ist als ein großer Greifer. So ist das Risiko nicht so groß, dass ein erfahrener Kapitaler Verdacht schöpft. Wenn der Karpfen beim Einsaugen des Hakenköders misstrauisch wird, kann es sein, dass der große Haken nicht richtig im Fischmaul greift und dann passiert das, was sich kein Karpfenangler wünscht: der Haken schlitzt im Drill aus.

Zeiten ändern sich: Vor einigen Jahren kamen meist größere Köder und größere Haken zum Einsatz (links). Heute sind kleine Kugeln mit unauffälligen Greifern angesagt. Foto: Gregor Bradler

Der nächste Aspekt, auf den ich genauer eingehen möchte, ist das Hakenöhr. Häufig wird das Öhr lediglich darauf reduziert, dass es lediglich zur Befestigung des Vorfachs dienen würde. Sicher ist das auch nicht unwichtig. Und dafür sollte man den ersten genauen Blick aufs Hakenöhr werfen. Bei einigen Karpfenhaken ist das Öhr nicht komplett geschlossen. Dann befindet sich eine kleine Lücke zwischen Schenkel und Öhr.

Solch einen Haken würde ich auf keinen Fall verwenden, denn an dieser Lücke könnte sich eine scharfe Kante befinden, die das Haar und das Vorfach beschädigt. Im Extremfall könnte im Drill, wenn starke Kräfte auf das Vorfach wirken, das Material durchscheuern. Also greift man, um auf Nummer sicher zu gehen, zu einem Haken mit komplett geschlossenem Öhr.

Stellung des Hakenöhrs

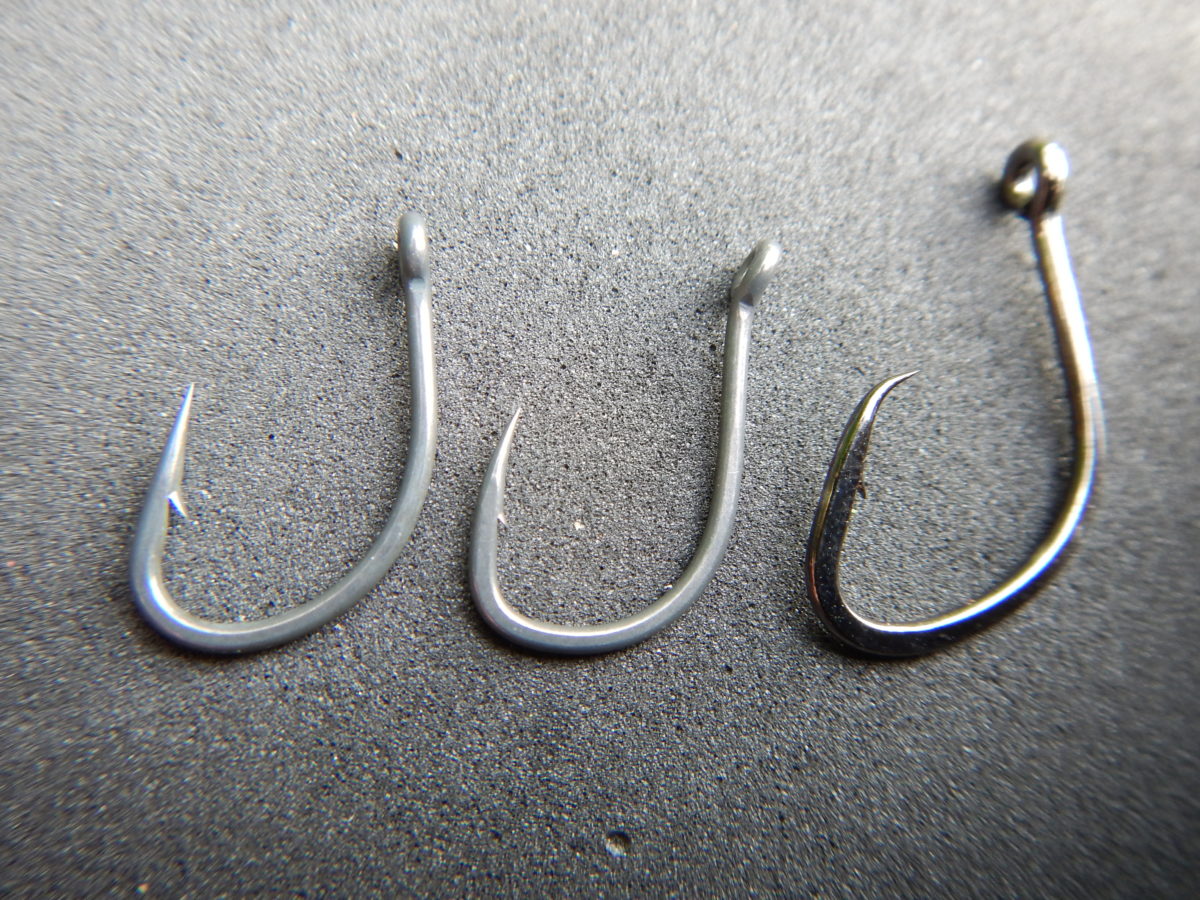

Der zweite Blick gilt der Stellung des Hakenöhrs. Es gibt drei Varianten:

- nach innen gebogen…

- nach außen gebogen…

- und gerade.

Ein Haken mit nach innen gebogenem Öhr fördert die aggressive Stellung des Greifers beim Biss. Der Fisch wird schnell und zuverlässig gehakt. Ein Haken mit extrem nach innen gebogenem Öhr hat allerdings den Nachteil, dass der Greifer im Drill „arbeitet“. Dadurch kann eine große Wunde im Fischmaul erzeugt werden und der Haken könnte darüber hinaus ausschlitzen.

Gregor Bradler mit einem über 30 Pfund schweren Spiegelkarpfen. Diese erfahrenen Fische lassen sich mit klobigen und schweren Haken nicht mehr so leicht fangen. Foto: Gregor Bradler

Bei nach einem außen gebogenen Öhr scheiden sich die Geister: Häufig wird angeführt, dass die Kraftübertragung auf die Hakenspitze nicht optimal sei und der Zug auf die Hakenspitze im Drill nachteilig wirken würde. Auf der anderen Seite sind Karpfenhaken mit nach außen gebogenem Öhr bei der Verwendung des modernen Chod-Rigs äußerst beliebt und erfolgreich. Wichtig zu erwähnen ist, dass das Chod-Rig mit kurzen Vorfächern und Pop-Ups gefischt wird. Das nach außen zeigende Öhr scheint bei der Präsentation eines schwimmenden Köders sehr gut zu wirken. Wer also häufig mit schwimmenden Boilies fischt, sollte sein Glück einmal mit Haken versuchen, die mit einem nach außen zeigenden Hakenöhr ausgerüstet sind.

Eine gute Allroundlösung ist das gerade Öhr. Die Kraft wird gut auf den Haken übertragen und im Drill arbeitet der Greifer nicht allzu stark, so dass das Risiko des Ausschlitzens recht klein ist.

Wer sich das Hakenöhr genau anschaut, wird drei Varianten unterscheiden (von links): nach außen gebogen, gerade und nach innen gebogen. Foto: Gregor Bradler

Der Hakenschenkel

Unterhalb des Hakenöhrs befindet sich der Schenkel. Es gibt Modelle mit langem oder kurzem Schenkel. Bei einem langschenkligen Haken ist meiner Meinung nach ein deutlich besserer Hakeffekt zu erzielen als mit einem kurzschenkligen Haken. Die langschenkligen Greifer gibt es in zwei Varianten: mit geradem oder gebogenem Schenkel.

Bei einem leicht gebogenem Schenkel wirkt die Kraft besser auf die Hakenspitze, was beim Biss und auch im Drill Vorteile bietet. Gegenüber einem kurzschenkligen Haken hat der langschenklige Greifer den Nachteil, dass er deutlich voluminöser und damit höchstwahrscheinlich auch schwerer ist. Also Vorsicht mit langschenkligen Haken an stark befischten Gewässern mit vorsichtigen Karpfen.

Zwei langschenklige Haken; Beim oberen Modell ist der Schenkel (und das Öhr) leicht gebogen, so dass der Zug direkt auf die Hakenspitze wirkt. Foto: Gregor Bradler

Hakenbogen – weit oder schmal

Der Hakenbogen kann weit oder schmal ausfallen. Verwendet man einen Karpfenhaken mit weitem Bogen, wird viel Fleisch gegriffen, wenn der Karpfen den Köder eingsaugt und sich selbst gehakt hat. Beim für Karpfen typischen dicken, wulstigen Maul, ist das ein Vorteil. Der Nachteil ist, dass aufgrund des weiten Hakenbogens Kraft verloren geht. Ich achte beim Hakenbogen auf einen gesunden Mittelweg zwischen weitem und schmalem Hakenbogen.

Der Haken mit weitem Bogen (links) greift mehr Fleisch, allerdings ist bei diesem Modell die Kraftübertragung nicht optimal. Foto: Gregor Bradler

Spitzenvariationen

Bei der Hakenspitze gibt es die schon beim Öhr beschriebenen Varianten. Die nach außen zeigende Spitze ist komplett aus der Mode gekommen, in den Angelgeschäften findet man meist Haken mit geraden oder nach innen gebogenen Spitzen. Leicht gebogene Hakenspitzen sind aggressiver und können etwas besser im Karpfenmaul greifen als gerade Spitzen. Meine Erfahrungen haben allerdings keine großen Unterschiede zwischen geraden und leicht gebogenen Hakenspitzen gezeigt.

Eine extreme Variante der nach innen gebogenen Hakenspitze ist der sogenannte Circle Hook. Dieser Haken wird meist von Meeresanglern eingesetzt. Es wird angeführt, dass bei diesem Haken kein Anhieb erforderlich sei, weil er sozusagen von selbst im Fischmaul greift. Dieser Hakentyp wäre also eigentlich auch ideal fürs Karpfenangeln, wo vorwiegend Selbsthakmontagen eingesetzt werden. Vielleicht sollte man diesen Haken- bzw. Spitzentyp auch einmal intensiv beim Karpfenangeln einsetzen.

Links ein Haken mit gerade Spitze, in der Mitte ein Modell mit leicht nach innen gebogener Spitze. Rechts der Circle Hook, ein Greifer mit extrem nach innen gebogener Hakenspitze. Foto: Gregor Bradler

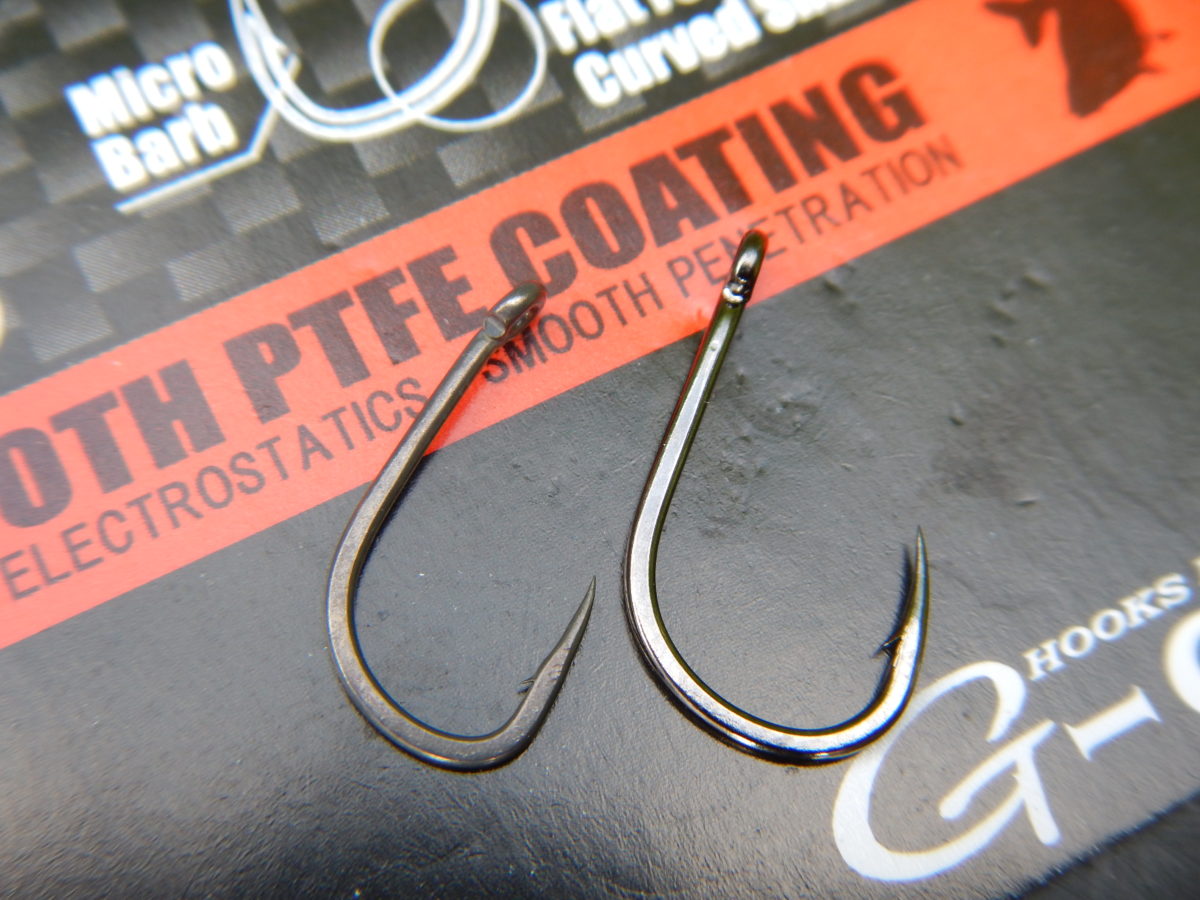

Karpfenhaken mit Beschichtung

Eine noch recht neue Entwicklung ist die Beschichtung (Coating) von Haken. Das Coating hat zwei Effekte: Zum einen fördert die durch die Beschichtung erzeugte glatte Oberfläche das Eindringen des Hakens ins Fischmaul. Zum anderen verhindert das Coating die Reflektion von Sonnenlicht, das bei ausgebufften Karpfen Misstrauen erwecken könnte. An schwierigen Gewässern sind beschichtete Greifer auf jeden Fall einen Versuch wert. Achtet bei der Hakenwahl also nicht nur auf die Schärfe des Greifers, sondern auch die anderen wichtigen Eigenschaften des Karpfenhakens. Zusammen bilden sie eine Einheit für den Fangerfolg.

Ein beschichteter Haken dringt aufgrund der glatten Oberfläche besser ins Karpfenmaul ein und reflektiert zudem nicht das Sonnenlicht. Foto: Gregor Bradler

The post Der perfekte Karpfenhaken: Auf diese Faktoren kommt es an appeared first on BLINKER.